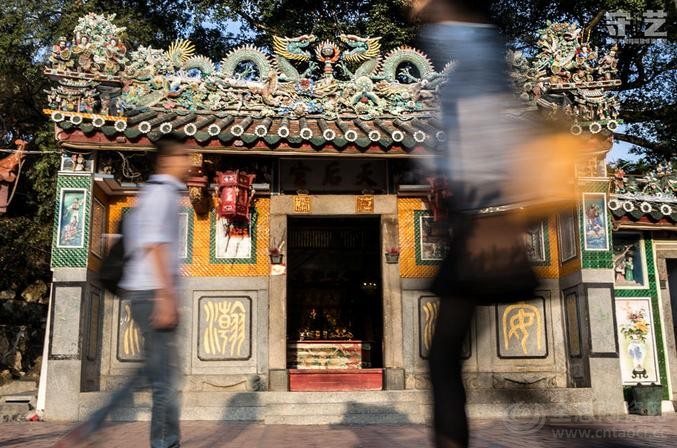

想必你一定对闽南的祠堂和寺庙流光溢彩的屋顶有印象吧。双龙戏珠、百鸟朝凤、文武百官……这些令人叹为观止的形象,都是由破碎的瓷碗“剪”成的。东山剪瓷雕传承人,造就了瓷碗的重生,运用剪裁的瓷片镶嵌在屋脊、厝角、檐下照壁的建筑装饰艺术,成为闽南建筑的一道亮丽风景线。不过,这样具有地域特色的技艺,正在面临失传的窘境。东山剪瓷雕技艺唯一传承人孙丽强表示,“我的儿子应该不会以此谋生了。”

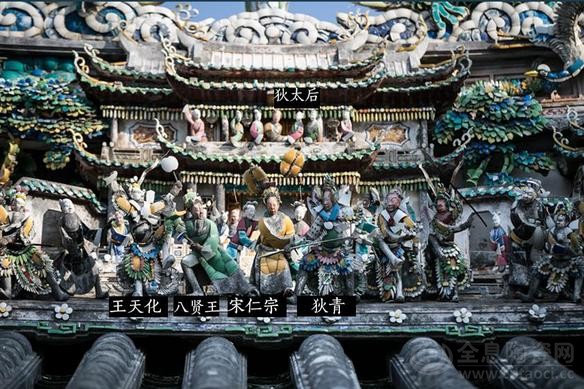

“这上面,一出一出都是唱戏的。”当地老人指着屋顶说。剪瓷雕的人物基本上都脱胎于潮剧。

剪瓷雕以东山岛尤其具有代表性。这可能与当地寺庙多有关。面积只有194平方公里的东山岛,有大大小小的古今寺庙数百座。这些寺庙几乎都要用上剪瓷雕工艺做装饰。

众多的庙宇中,当数东山关帝庙屋脊雕塑最为典型。东山关帝庙的剪瓷雕,主要位于太子亭以及正殿的屋檐上,包含了人物、鸟兽、花卉、楼阁、山水等多个题材。可谓是剪瓷雕的集大成之作。20世纪80年代东山关帝庙大修时,当地推出著名画家林少丹和剪瓷雕名匠孙齐家共同主持剪瓷雕的装饰工作。两位艺术家各自拿出看家本领,将闽南剪瓷雕艺术发挥到极致。

1965年,孙齐家之子孙丽强出生于东山县钱岗村剪瓷雕世家,在长辈们的艺术熏陶下,孙丽强小小年龄就掌握剪瓷雕技术。1983 年,东山关帝庙重修,而屋顶上的剪瓷雕是个重头戏。当时,林少丹负责修大殿,孙齐家带领孙丽强等徒弟修二殿和太子亭。几个月后,东山关帝庙的屋顶好戏重焕异彩。 1988 年初,云霄县列屿蓝仔坪祠堂要修缮,孙丽强自告奋勇,带领几个师兄弟前往云霄县。9年苦心钻研,孙丽强“出师”了。2006 年著名剪瓷雕艺人孙齐家去世前,将技艺全部传给孙丽强。如今,孙丽强是东山剪瓷雕技艺唯一传承人。

位于太子亭中间的是《狄青取珍珠旗》里狄青与王天化比武的片段,人物雕的特别传神。青色战甲拿着枪的是狄青,对面举着双锤的是王天化,两人打成平手。后面观战的者有:穿黄袍的宋仁宗、穿绿袍的八贤王、王天化身后的白脸庞太师、狄青身后的黑脸包拯,以及阁楼上被宫女簇拥着的狄太后。

太子亭左边一组为《隋唐演义》李元霸与宇文成都比武。世界排名第一的傻小子李元霸,把排名第二的宇文成都一顿虐。拿着大锤的是李元霸,摔倒在地的是宇文成都,穿着黄袍的大叔是隋炀帝,李元霸后面的白衣小生是李世民。

位于太子亭右侧上方,最上面的一组为《反朝歌》,左侧两个人物是打算造反的黄飞虎、黄飞彪,右边那位是要阻止儿子的黄滚。中间是凤仪亭的故事,吕布与董卓。下面一组则较难确认,疑为《铁弓缘》,美女陈秀英家中有一把铁弓,秀英立下誓言谁拉开我的铁弓就是我的如意郎君。中间的老太太为陈母,女孩为秀英,用枪的为匡忠。位于太子亭左侧上方,最上面的一组是哑巴战赵匡胤。右侧头戴冕冠的是赵匡胤,中间的是哑巴,左边的是哑巴母亲。中间一组为吕布戏貂蝉。下面的一组为《连环计》,中间舞剑者为周瑜,周瑜左边是蒋干,其余的均为东吴的将领。

据统计,整座关帝庙的剪瓷雕人物共有129个左右。百位人物中,帝王将相、英雄豪杰、才子佳人、奸臣贼子人物形象各有其独自特点,没有一个是重样的。

剪瓷雕选用胎薄质脆的彩色瓷碗为原料,按照需要,用钳子、木锤、砂轮等工具剪、敲、磨成形状大小不等的瓷片,剪成各种形状,然后用再用水泥、贝壳灰、麻绒、红糖水(红糖水,起到增强粘性的作用)搅拌而成的粘胶,把它贴到以瓷条、铁丝、壳灰捏就的胚胎上,按照艺术造型的需要砌粘出人物、动物、花卉、山水,或镶嵌于民居的照壁,或耸立于寺庙宫观与府堂之屋顶、屋脊、翘角、门楼以及墙面的水车垛上。

剪瓷雕”的“剪刀”非同一般。它形似平口老虎钳,但钢口不能太硬,如果硬碰硬,就容易将瓷片剪碎。这种钢口偏软的剪刀,长度在25cm到35cm,它在熟练的艺人手里,能很快地将瓷器分割成各种形状,再修整出所需要的、边缘光滑的瓷片。

剪瓷雕分为平雕、立雕圆雕、叠雕、半浮雕。平雕着重于构图,一般用于近景;叠雕则多用于高处屋顶的龙凤走兽、水族飞禽和花卉树木,用片片彩瓷表现凤毛麟角、红花绿叶,无不栩栩如生;立体雕难度最大,多用于古装戏曲人物。武将的盔甲,文官的蟒袍,才子佳人的宽衣窄袖,只有立体雕方能奏效。立体雕须先用硬度强的铁丝或竹篾做骨架,敷上用黄麻茸或稻草茸和着红糖浆拌成的粘性泥灰,打好泥塑坯型;再粘贴一块块色彩斑斓的剪瓷片,一个个形神兼备的人物、动物便呼之欲出。

没有预设的模型,需要的造型如祥云、花朵、双龙戏珠、孔雀、戏剧人物,先经过孙师傅简单的白描,再把所有的样式在脑子里进行排列组合。这门工艺不仅需要懂构图,还要了解人物典故,琢磨人物表情、形态。所有工艺都需要手工完成,没有现代化工具可替代。

剪瓷雕融合了泥塑、绘画、色彩、雕刻之所长,色彩艳丽,不易剥蚀。任凭日晒雨淋以至寒冷炎夏的浸袭,彩瓷剪贴依然熠熠生辉。

一般来说,位于屋脊下堵头位置者多半为花草图案。以瓷碗表现花叶的立体感是最为常见的表现手法,其运用面最广,也最体现剪瓷雕绚丽的色彩。

有人说,剪瓷雕是明清时期漳浦、诏安一带的艺人发明的;也有人说,“剪瓷雕”是由广东潮州地区传入闽南的。关于“剪瓷雕”的历史源头,至今尚未厘清。据台湾巡察御史黄叔璥《台海使槎录》记载:“清康熙五十四年 (1715年)台南泉漳郊商提议建仙宫,庙中亭脊,雕镂人物花草,备极精巧,皆潮州工匠为之。”而且“壮丽工巧,甲于群庙”。这些记载说明,至少在明末以前,剪瓷雕就已经盛行于粤东、闽南各地,康熙年间传入台湾。

剪瓷雕至今已走过了漫长的岁月,也走过一个材料流变、工艺革新、解放劳动力的历程:传统的麻灰为现代的水泥所替代、传统的瓷片一度为彩色玻璃所替代、传统的瓷剪修边为砂轮机打磨所替代,传统的个体制作体系也受到当代产业化装饰工艺发展的影响。

目前,国内的建筑剪瓷雕主要分布于福建、广东和台湾三省的寺庙、祠堂等古建筑,而一个村一般就是一座寺庙和几座祠堂,对剪瓷雕需求有限,加上剪瓷雕工艺极为烦琐,必须以手工一片一片镶贴,年轻人大都没有耐心从事这项技艺,一个工程做完后,一般是几十年或上百年才会重修,因此工程量越来越少,经济效益也不算太好,学艺的人寥寥无几,为了生活,许多艺人纷纷改行。

虽然已是一门百年民间工艺,但因剪瓷雕一直只出现在庙宇、祖祠、寺院的屋脊上,“远离”人们的视线,所以长期以来并不为大众所了解。

人们越来越钟情于可塑性和耐用度更高的石雕。但无法替代的是技艺高超的艺人们认识和处理材料的能力,无法替代的是每一个碎片手工拼贴的质感,无法替代的是闽台原乡美术的质朴情怀。

在你生活的水泥森林里,是否还能看见它的模样?

上一篇: 把青花古瓷片做成首饰

下一篇: 东山剪瓷雕:碎碗瓷片剪出绝美屋顶